【検証有】明るいレンズは明るいの?F値と露出の関係

こんにちは、ブログ担当の内海です。

カメラのレンズを見ていると「F値の小さいレンズは明るくて良いレンズ」というような言葉を目にしたことがないでしょうか?

私がこの言葉を初めて聞いたのはまだカメラ趣味を初めた始めたばかりの頃でした。

私はSONYさんのミラーレス一眼α6000とキットレンズSELP1650を所持していますが、このレンズは焦点距離16~50mm F3.5-5.6という、どのメーカーでも良くある普通の標準ズームレンズです。

ですが、このようなキットレンズでも簡単に夜景を明るく撮れてしまうため、この「明るいレンズ」の意味が正直よく分かりませんでした。

多分このページに流れ着いてきたカメラ初心者にとっては

「明るいレンズってどんなレンズ?」

「明るいレンズだから写真が明るく撮れるの?」

「明るいレンズとは一体何と比較して明るいの?」

「F値と明るさの関係って?」

と言った様々な疑問があるのではないかと思います。

この記事ではその「明るいレンズとは一体何なのか?」という疑問や「F値と写真の明るさの関係」について詳しくまとめていきたいと思います。

目次

2020年5月7日追記:

目次が上手く機能していなかったため、修正しました。

1. F値と明るさの関係

レンズの明るさを語る上で必ず出てくるのがこのF値という言葉。

これは一体何なのでしょうか?

F値とはレンズの「焦点距離」を「有効口径」で割った数で求められる数字のことです。

式にすると「焦点距離÷有効口径=F値」となります。

これだけではよく分からないと思いますので、わかりやすく例えると、ワンルームの部屋をイメージしましょう。

現実的にはありえない話ですが、この部屋は外からの光を取り込める窓が一つしか無く、さらには窓と対面の壁方向へ自由に伸び縮みします。

絵にすると以下のようなイメージです。

レンズ本体を「ワンルームの部屋」とすると、有効口径が「窓の大きさ」、絞りが窓に付けられた「カーテン」、イメージセンサーが「窓と対面の壁」、焦点距離を「部屋の中心から窓と対面の壁までの距離」と置き換えられます。

この内、ズームレンズは「部屋の中心から壁までの距離を自由に変えられる部屋」、単焦点レンズは「距離を変えられない部屋」となり、写真の明るさは窓と対面の壁が照らされる明るさとなります。

イメージセンサーは厳密にはレンズ側ではなくカメラ本体側にあるわけですが、そこは無視して下さいw

さて、この場合において壁の明るさを増やすにはどうすればいいでしょうか?

答えはカーテンを一杯に開いて外からの光を多く取り込むか、部屋を縮めて窓と壁の距離を近づけることです。

ですが、窓の大きさ自体が小さければカーテンを全開にしたところで取り込める光の量は限られますし、部屋が大きくなるほど窓から壁が離れていくので、壁は暗くなってしまいます。

このようなことから、窓の大きさ(=有効口径)と部屋の大きさ(=焦点距離)2つの組み合わせが壁の明るさ(=写真の明るさ)に大きく関係しているということが分かりますね。

レンズの話に戻りますと、売られているレンズには様々な焦点距離、有効口径のものがあるので、このレンズは具体的にどのくらいの光を取り込めるのかといった基準が必要になってくるのです。

そこでF値というものが使われています。

F値の良いところは焦点距離と有効口径の組み合わせに左右されず、全てのレンズにおいて明るさの基準となる点です。

例えば、焦点距離100mmで有効口径25mmのレンズと焦点距離200mmで有効口径50mmのレンズがあったとします。

F値を求める式は「焦点距離÷有効口径=F値」でしたので、この式に当てはめると

100÷25=4

200÷50=4

となるので、どちらも同じF4という明るさであることが分かりますね。

1.1 明るいレンズの「明るい」とは?

では明るいレンズとは一体何の事を言っているのかというと、それはレンズの開放F値の小ささによって判断されています。

F値というのは先程も記載しましたが「焦点距離÷有効口径=F値」で求められます。

レンズは焦点距離が短いほど、有効口径が大きいほど明るくなるので、明るいレンズほど求められるF値の数字は小さくなるというのがお分かりいただけるでしょうか?

例えば焦点距離50mmで有効口径が25mmと35mmのレンズがあったとします。

当然同じ焦点距離ならば有効口径が35mmのレンズの方が明るいことになりますが、これを実際に計算すると……。

50÷25=2

50÷35=約1.4

となり、明るいレンズのほうがF値が小さいことが分かりますね。

別の例だと焦点距離100mmと50mmのレンズがあり、有効口径が同じ25mmだった場合はこうなります。

100÷25=4

50÷25=2

となるので、やはり明るいレンズのほうがF値が小さくなりますね。

では実際のレンズを見てみた時に、どのくらいのF値なら明るいと言えるのかというと、これまで説明したとおり焦点距離が長くなればなるほどF値が大きく(暗く)なることになるので、具体的にこのF値なら明るいという風には言えません。

ですが、目安として35mmの焦点距離でF1.8というレンズは明るいですし、200mmの焦点距離でF2.8というレンズも十分明るいと言えるでしょう。

もちろん200mmのレンズでも有効口径を大きく設計すれば、よりF値を小さくすることは理論上可能ですが、レンズは高価でかつ重量物なので価格と重量、さらにはサイズ自体も大きくなってしまうため、現実的ではないのです。

なので「明るいレンズ」とは単純なF値の比較ではなく、同じ焦点距離のレンズでより小さいF値を使えるものが明るいレンズということになりますね。

1.2 明るいレンズは明るく撮れるの?

明るいレンズはF値の小さいレンズということはここまででお分かりいただけたと思いますが、明るいレンズは写真を明るく撮れるのでしょうか?

答えは「明るいレンズは必ずしも明るく撮れるわけではない」です。

これだけでは意味がわからないと思いますので、もう少し詳しく説明します。

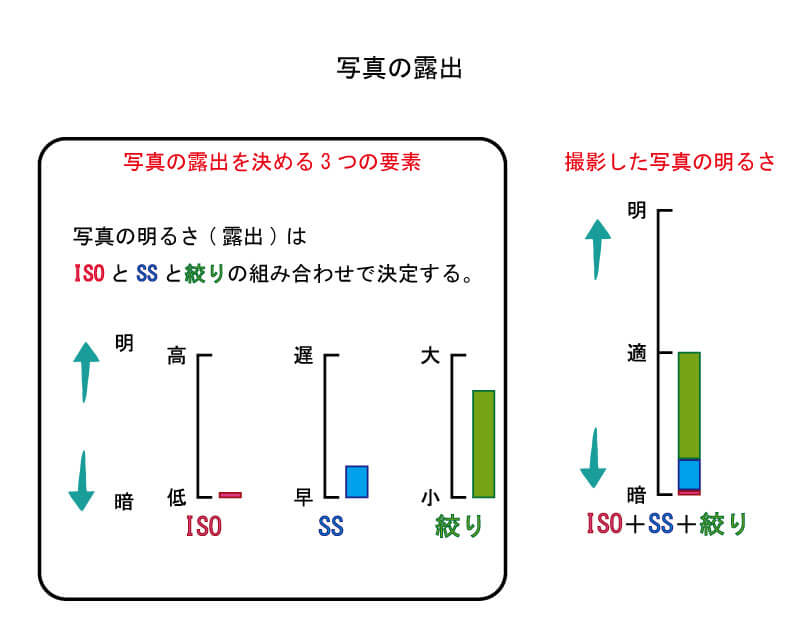

まず、写真を撮る上で、写真の明るさ(=露出)を決めるのはどういった要素があったか覚えているでしょうか?

ISO感度、シャッタースピード(=SS)、絞り(=F値)ですね。

オートモードのカメラでは、この3つの要素を組み合わせて写真の明るさがちょうど良く(=適正露出に)なるように自動で調整してくれています。

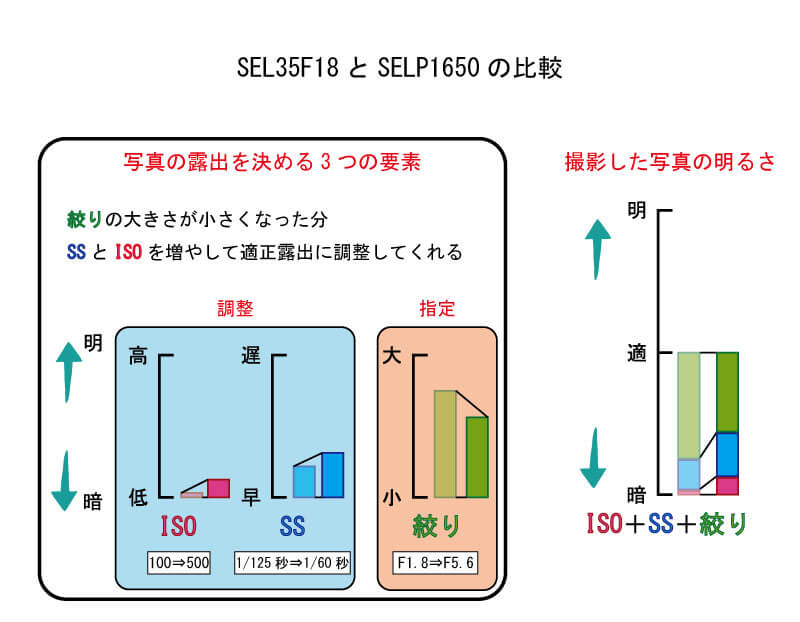

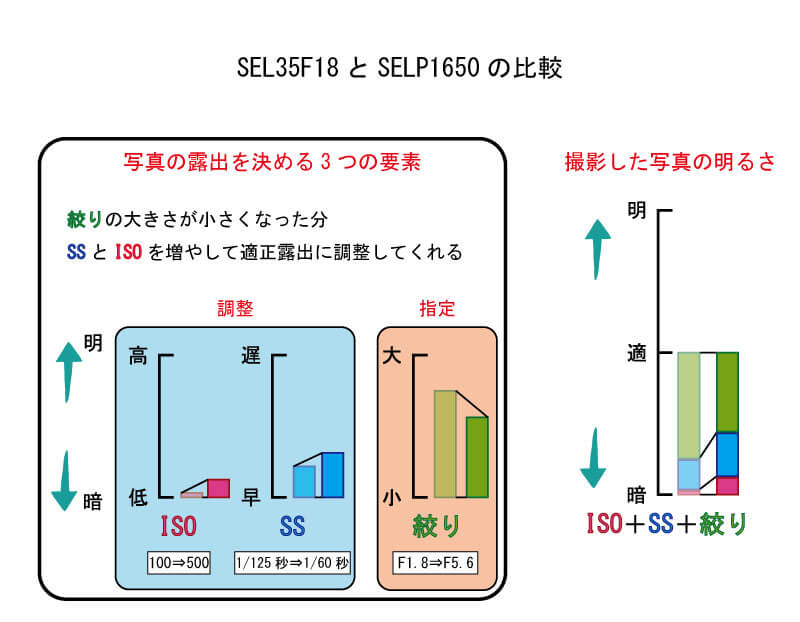

絵にするとこのようなイメージです。

普通のオートモードはもちろんですが、P(プログラム)モードやシャッタースピード優先のS(Tv)モード、絞り優先のA(Av)モードもオートモードの内です。

P、S、Aモードはあくまで「普通のオートモードより少し設定をいじれるセミオートモード」なので、シャッタースピードまたはF値何れかの設定を変えても、カメラが自動的に適正露出になるよう調整してくれるので自然な明るさで撮影してくれます。

なので、極端に言うとカメラというのはオートモードで撮影している限り、どんなレンズを付けていようとも写真が明るすぎたり暗すぎたりすることは無いのです。

下の2枚の写真を見て下さい。

この写真はα6000を三脚に固定して、部屋の明るさなどはそのままにレンズだけ交換して撮影したものです。

撮影モードは絞り優先で一番低いF値(=開放F値)を選択、ISOはオートにしています。

写真左が安価で描写力の高いレンズとして評判の35mm単焦点レンズSEL35F18で撮影したもの。

F値は開放1.8ですのでいわゆる明るいレンズです。

SEL35F18について詳しく知りたい方はこちらの記事でレビューしています。

写真右がα6000購入時にキットレンズとして付いてきた、標準ズームレンズSELP1650で撮影したものです。

F値は開放3.5~5.6ですが、SEL35F18に合わせて35mmまでズームしているのでF値は開放でもF5.6となっており、お世辞でも明るいとは言い難いレンズです。

2枚の写真を見比べれば分かると思いますが、どちらも同じくらいの明るさであることが見て取れます。

ここで注目してほしいのは2枚の写真のEXIF情報です。

SEL35F18で撮影したものはF1.8で指定したところ、ISO-100、シャッタースピード1/125秒となりました。

つまり、絵にすると以下のような状態です。

絞り優先モードなので、F値に合わせてカメラがシャッタースピードを(ISO-AUTOなのでISO感度も)自動調整してくれているため写真が適正露出になっています。

先にも説明しましたがF値は数字が小さいほど絞りが大きく(明るく)なります。

数字の多さと絞りの大きさはあべこべになっていて間違えやすいので注意して下さい。

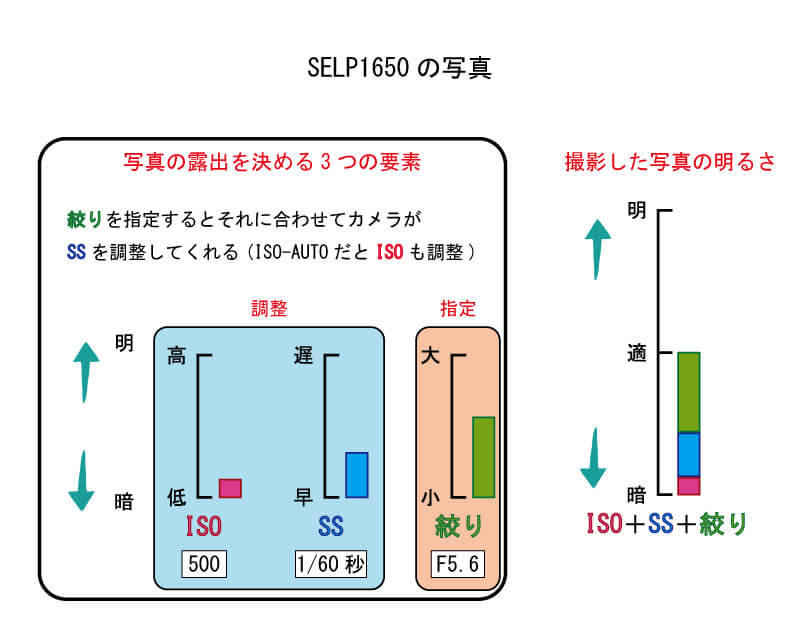

対して、SELP1650で撮影したものはF5.6に指定したところ、ISO-500、シャッタースピード1/60秒となりました。

先程の設定と比べISO感度は上がり、シャッタースピードも遅くなっていますね。

つまり、以下のような状態です。

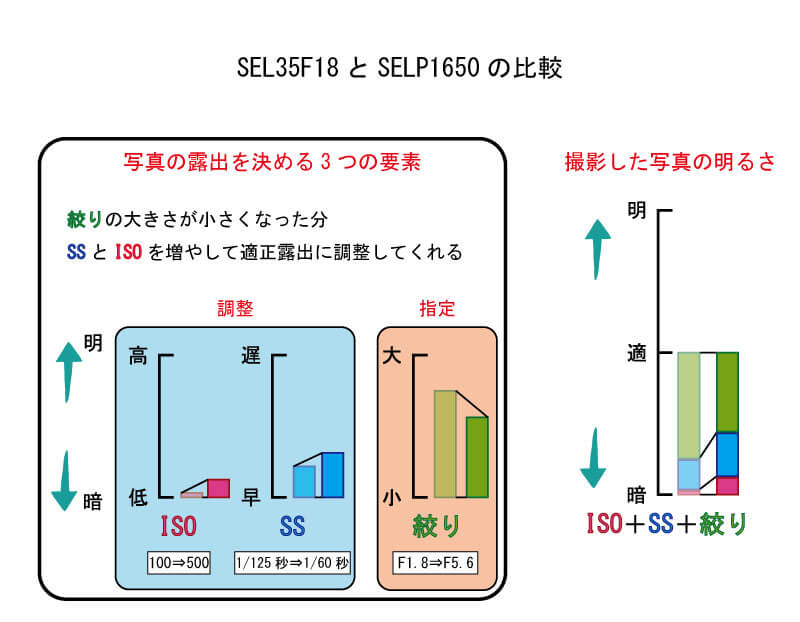

SEL35F18からSELP1650になると、開放F値が1.8⇒5.6となる分絞りの大きさが小さくなるので、取り込まれる光の量が少なくなります。

そこでカメラは自動でISO感度を高くし、シャッタースピードも遅くして少なくなった分の光を補っているため、結果的にプラスマイナスゼロで写真の明るさは同じになっているのです。

なので、2つを比較すると以下のようになります。

以上のことから、明るいレンズは明るく写真が撮れるワケではないという理由がお分かりいただけたでしょうか?

2. レンズが明るいと良い理由

写真が明るく撮れるワケではないのに、明るいレンズのほうが良いと言われるのは何故でしょうか?

それは主に以下のようなものがあります。

2.1 手ブレ防止に繋がる

明るいレンズは光をより多く取り込みやすいレンズですので、薄暗い場所でもより短い時間で適正露出を得られるということになります。

つまりシャッタースピードを速く出来ることに繋がります。

先程のSEL35F18とSELP1650の比較画像を振り返ってみると、F1.8の方がシャッタースピードが速かったですね。

シャッタースピードが速くなればなるほどブレにくくなるので、光量の少ない夕方や日陰の場所でも手持ちで撮影出来るようになります。

2.2 ISO感度を低く抑えられる

カメラ内部では、入ってきた光を映像素子が捉えて電気信号へと変換する処理をします。

この電気信号の量は入ってきた光の量によって左右されるため、日陰のような場所では露出不足(暗い写真)となってしまいがちです。

シャッター速度を遅くすれば必然的に光の量は増えますが、ブレてしまう可能性が出てくるので手持ちではどうしても限界があります。

そんな時はISO感度を上げることで解消します。

ISO感度は一段上げるごとに、入ってきた光が電気的に増幅され信号の量が2倍に増えるので、少ない光量でも明るく撮ることが可能になります。

ですが、ISO感度は上げれば上げるほどノイズも増幅されてしまうため、写真全体に細かい粒のようなザラ付きが目立って来てしまい、写真の鮮明さが失われてしまいます。

そこで明るいレンズの出番です。

理由は前項の手ブレと同じで、絞りが大きければ大きいほど光の量は増えるのでISO感度を低く抑えられるというわけです。

繰り返し同じ比較画像ですが、SEL35F18とSELP1650の比較画像を見てみるとF1.8の方がISO-100で撮影できていることが分かりますね。

ISO感度は6400くらいまで上げるとノイズが目立ってきますが、500程度であれば、正直そこまで気にするほどではありません。

とはいえ、ISO感度が低いほうがより鮮明になるのは確かなので「ISO100で撮れたぞラッキー!」くらいな気持ちで良いのではと思います。

2.3 ボケが出やすくなる

明るいレンズは使えるF値が小さいと言うことを書きました。

F値は小さくなるほど被写界深度が浅くなるという特徴があるので、ピントが合う部分が狭くなり、上の写真のような被写体の前後がボケた印象的な写真が出来上がります。

もちろん風景写真のように手前からずっと奥のものまでピントを合わせたい場合は、F値を11くらいまで絞り込んであげればOKです。

つまり、F値の小さいレンズはそれだけ被写界深度を調節する幅が広いので、表現の幅も広がるというわけですね。

2.4 解像度が上がりやすい傾向がある

実はレンズというのは中央部が最も鮮明に像が写り、周辺部に行くほど光が理想通りの屈折をしないために像がボヤけたり色が滲んでしまったりすることがあります。

例えば下の写真は16mm単焦点レンズ(SEL16F28)にウルトラワイドコンバーターレンズ(VCL-ECU2)を装着して焦点距離12mm(フルサイズ換算18mm)になった状態で開放一杯にして撮影したものです。

画像中心は鮮明に写っているものの、周辺に行くほど尾を引いたようにボヤけてしまっています。

これは「コマ収差」と言うもので、超広角レンズなどで特に起こりやすい現象です。

よく「流れる」という言葉が使われたりもします。

SEL16F28のレンズについてはこちらで詳しくまとめています。

理論上完璧なレンズを作り出せれば、入ってきた光がどこを通っても中央に集まって綺麗な像になるのですが、完璧を求めすぎると高価になるので残念ながらそれは現実的ではありません。

では、どうすれば良いのかというと、ここで絞りというものが大きく関わってきます。

実は収差というものは様々あり、色の違いによってレンズ内での屈折分散が異なるために起こる「色収差」というカテゴリーと、先程の「コマ収差」も分類される「単色収差」というカテゴリーがあります。

これらは種類は色々あれど、大体どれも絞りを入れることである程度改善出来る傾向があります。

何故かというと、絞りは円形絞りというレンズの外側から中心に向けて徐々に小さくなる構造をしているため、絞りを入れることで物理的にレンズ周辺部の乱れた光をシャットアウトして、質の良いレンズ中央部のみを使うことになるからです。

そのためレンズというのは開放一杯で撮影するよりも少しだけ絞り込んだほうが画質が上がると言われています。

よって、F値が小さいレンズならばそれだけ絞れる幅に余地があるということなります。

仮にF値が同じF5.6だったとしても、開放F5.6のレンズがF5.6で撮った場合と、開放F1.8のレンズがF5.6まで絞り込んだ場合では、それだけ画質に違いが出るというわけですね。

逆にF22くらいまで絞ると回折現象というものが起こってしまい、画質が落ちるので絞り過ぎにも注意しましょう。

レンズというのは奥が深いですね。

3. F値による露出の変化

ここからはF値による露出の変化について詳しく解説していきます。

大体どのメーカーもカメラ本体とセットで販売されているキットレンズは16mmくらいから50mmあるいは100mm近くまでのズームレンズであることがほとんどだと思います。

そういったレンズのF値は大概SELP1650のようにF3.5-F5.6というような表示になっていると思います。

これは焦点距離が長くなるほど選択可能な最小のF値も増えてしまうという意味です。

F値は一般的に「…1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22…」というような数字が使われており、これら隣り合う差は「段」という単位で表されます。

つまりF2からF2.8に変えることは「1段絞る」、F5.6からF2に変えることは「3段開ける」という風になります。

このF値は1段絞るごとに光の入る量が1/2に、逆に1段開くごとに光の量が2倍に変わると言われています。

つまり絵で示すと↓のようになります。

F5.6から1段開いてF4になると光の量が2倍。

2段開いてF2.8になると2×2=4倍。

3段開いてF2になると2×2×2=8倍。

になるということですね。

逆も同じように、F2から1段絞ると1/2倍。

2段絞ると1/2×1/2=1/4倍。

3段絞ると1/2×1/2×1/2=1/8倍。

となります。

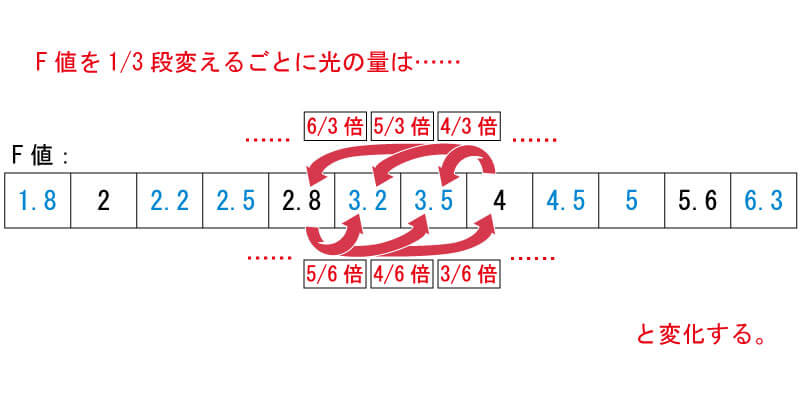

ここから少しややこしい話になりますが、大体のメーカーのカメラはF値を1/3段(設定によっては1/2段)ずつ変えられるようになっているので、数値はさらに細かくなります。

1/3段刻みの場合、先程示したF値の間に2つ追加され「…1.4、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3.2、3.5、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11、13、14、16、18、20、22…」という風になります。

絵で示すと↓のように感じです。

F4から1/3段開いてF3.5になると4/3(=約1.3)倍。

2/3段開いてF3.2になると5/3(=約1.7)倍。

3/3段(=1段)開いてF2.8になると6/3(=2)倍。

となります。

逆も同じように、F2.8から1/3段絞ると5/6(=約0.8)倍。

2/3段絞ると4/6(=約0.7)倍。

3/3段(=1段)絞ると3/6(=1/2)倍。

となります。

3.1 F値の違いだけで写真の明るさがどれほど違うのか実験してみました

数字だけではわからないと思うので、α6000にSEL35F18を装着してF値のみをF1.8とF5.6に変えたときに、写真の明るさにどれほど差が出るのかを実験してみました。

オートモードでF値のみを変えても明るさが変わらないのは上でご説明した通りなので、実験はマニュアルモードで行います。

具体的な実験方法は、まず絞り優先モードでF5.6に指定して撮影します。

するとカメラが自動的に適正露出になるようにISOとシャッタースピードを設定してくれるので、この2つの設定をメモしておきます。

その後、マニュアルモードにしてF値をF1.8に指定。

ISO、シャッタースピードの設定は先程控えたメモの通りにします。

これでF値の違いで写真の明るさに差を出せることになります。

なお、公平性を保つためその他の設定などは以下のようにしました。

- ホワイトバランスは色温度で指定

- 三脚を用いて手ブレ補正はオフ

- フォーカスはマニュアル合わせ

- レンズフィルターやフードを外す

また、部屋の明るさもそのままですし、照明を加えたりもしていません。

その結果がこちらです。

上の写真左①がF5.6の時に適正露出、右②がF値のみ1.8でそれ以外は①と同じ設定で撮影したものです。

違いは一目瞭然ですね。

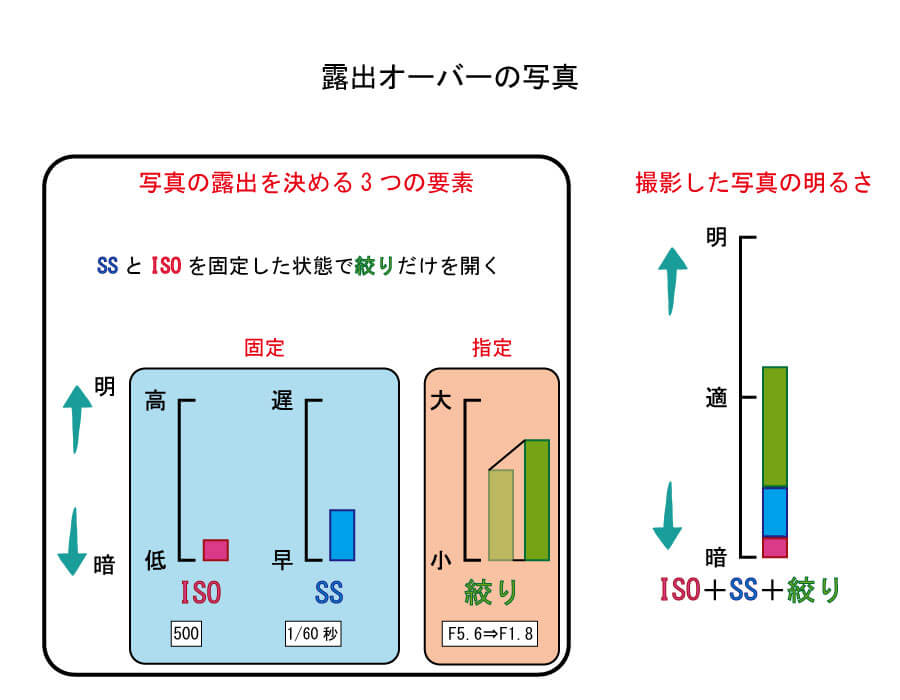

絵にするとこのような状態です。

ISO-500、シャッタースピード1/60秒、F5.6で適正露出だったのが、F値だけ1.8まで開いたので露出オーバーになっているということですね。

今度は逆のことをしてみました。

上の写真左③がF1.8で適正露出、右④がF値のみ5.6でそれ以外は③と同じ設定で撮影しました。

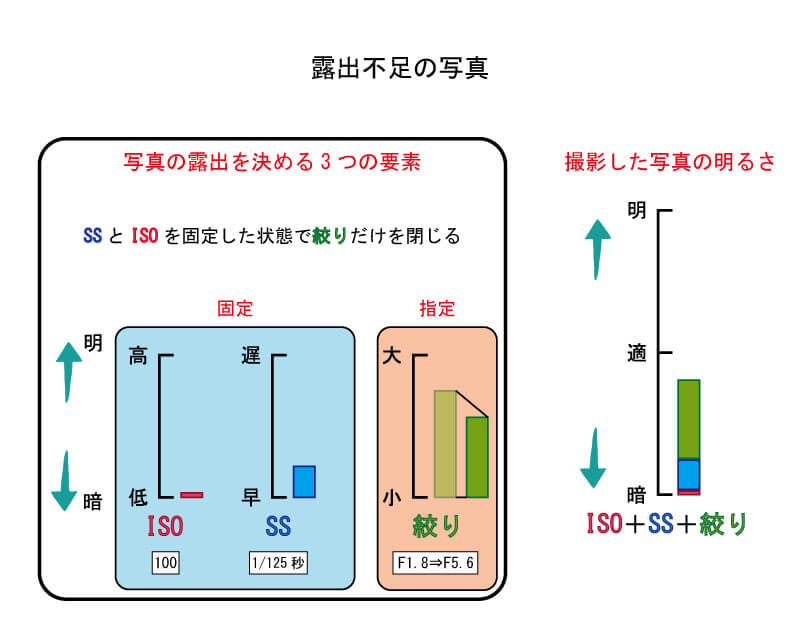

絵にするとこのような状態です。

ISO-100、シャッタースピード1/125秒、F1.8で適正露出だったのをF値だけ5.6まで絞ったので、露出不足になったということです。

いかがでしょうか?

言葉だけで「明るいレンズ」と言われてもイメージしづらかったかと思いますが、こうして見るとその意味が少しお分かりいただけたのではないかと思います。

F5.6とF1.8では3段と1/3段分違うことになるので、単純比較で光の量がおよそ8.3倍違うということになりますね。

4. まとめ

- 明るいレンズとはF値の小さいレンズのことを表しており、写真自体の明るさのことではない

- 明るいレンズには以下のようなメリットがある

- 手ブレ防止につながる

- ISO感度を低く抑えられる

- ボケが出やすくなる

- 解像度が上がりやすい傾向がある

- F値は1段開くごとに光の量が2倍に、1段閉じると1/2倍になる

5. 最後に

明るいレンズの意味やF値と明るさの関係について解説しましたが、いかがだったでしょうか?

F値は絞りのことだと聞いても具体的にどういうことなのかよく分からない!という方がいらっしゃると思ったので(私がそうでした)今回まとめてみました。

もしこの記事内で私の認識違いがありましたら、コメント欄にてご指摘いただけますと助かります。

それでは最後までありがとうございました。